- トップ

- 株主・投資家の皆様へ

- 統合報告書

- トップメッセージ

「信頼」を共通の価値観とする企業グループとして

変えてはいけないもの―

あらゆる企業活動の礎としての「信頼」

2024年4月の社長就任以来、「変えてはいけないもの」と「変えるべきもの」を明確に定め、組織の変革に挑んできました。「変えてはいけないもの」は、創業以来培ってきた、お客様や取引先様からの信頼です。これは、ナイスグループの企業理念「私たちは 信頼を礎に 豊かな住まいと暮らしを実現します」において、最も重要なキーワードです。そして、私の考える「信頼」とは、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様にとって、私たちが「なくてはならない存在」になることだと捉えています。

私が建築資材事業の営業担当だった頃、「何のために仕事をしているのか」と自問し、たどり着いた答えが「住まいづくりを通じて地域の人々を幸せにする」ことでした。その実現のため、私はまず、地域に根ざした工務店様のビジネス支援に力を注ぎました。性能の高い住まいを提供し、アフター対応にも優れた工務店様は多数存在します。それらの工務店様の受注拡大を支援することで、地域に住む人々の笑顔があふれていく。こうした循環を生み出し、ナイスグループが「なくてはならない存在」となること、これこそが私の目指す姿です。

また、この時に役立ったのが、自社で培った家づくりのノウハウを生かして工務店様をトータルサポートする「ナイスサポートシステム®」でした。建築資材事業と住宅事業をつなぐ仕組みが付加価値となり、「ナイスでなくては困る」と思っていただける提案が可能になったのです。当社グループは長年、こうした独自の価値提供によって信頼を築いてきました。

全役員が参加して存在意義や目指す姿を議論する会議を開催

この不変の価値観である「信頼」を軸に、2024年9月には新たなビジョン「私たちは 住まいと暮らしを通じて 全ての人々のあふれる笑顔を創り出しています」を策定しました。策定に当たっては、役員全員が参加する会議を約半年にわたって開催し、当社の存在意義や目指す姿、その実現に向けた道筋等について真剣に議論を重ねました。

そして、企業理念と、当社グループの基本姿勢である「誠実」、経営戦略そのものであり、将来の成長基盤を創造する「成長と進化」、事業を通じて社会的存在意義を発揮する「社会課題の解決」の3つの経営方針を軸に、理念体系を再構築しました。これにより意識の統一が図られ、意思決定における一貫性や透明性の向上にもつながったと考えています。

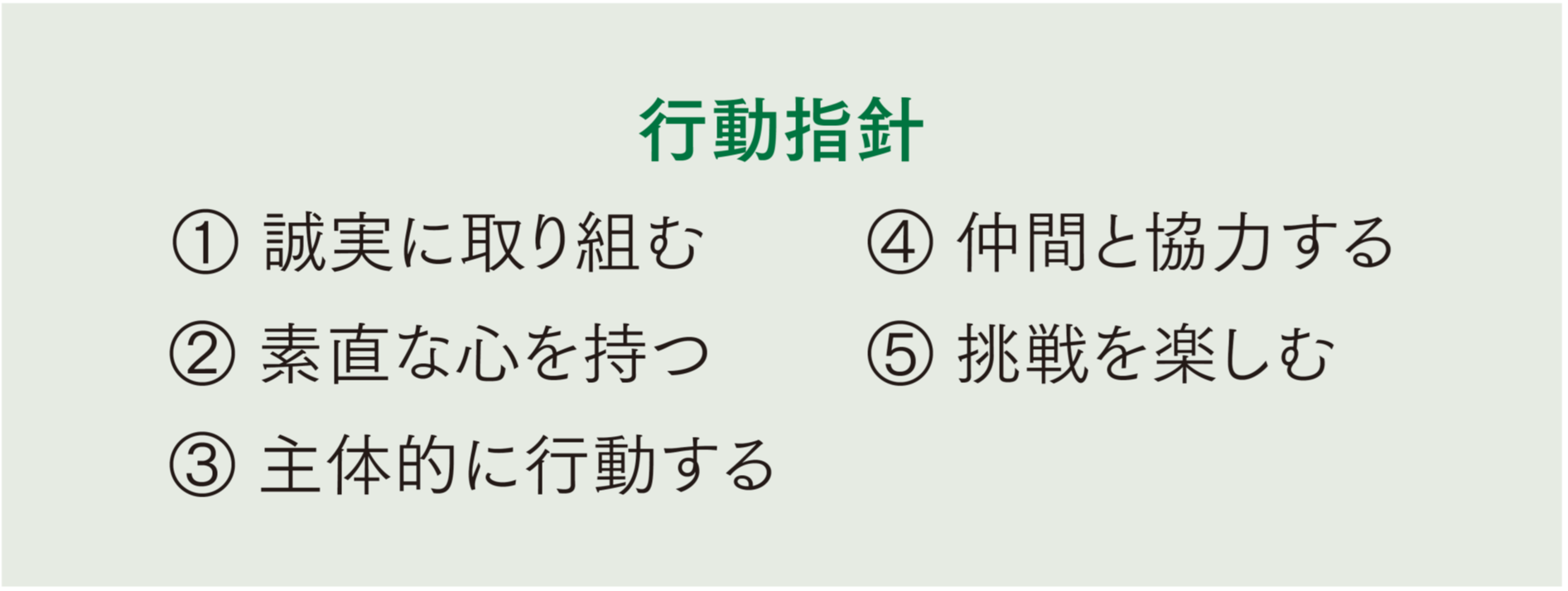

行動倫理規範を制定し全社員が守るべきルールを明文化

経営方針の「誠実」は、ステークホルダーの皆様からの信頼に応える上で何より重要な姿勢です。「誠」が「言うを成す」と書く通り、言葉に責任を持ち、全力で成し遂げる有言実行の姿勢が信頼の礎を築き、次の期待を醸成すると考えています。当社グループではそのための行動指針として、5つの項目を設けています。

2025年5月には、行動指針に加え、新たに行動倫理規範を定めました。法令遵守や人権尊重、公正な取引、適切な情報管理など、ナイスグループの全社員が守るべきルールを改めて明文化しました。その最後の項目には、「経営陣の率先垂範と社内浸透」を明記しています。まずは、私を含めた経営陣が今一度襟を正し、全役員が高い倫理観を持って行動する企業文化を確立していきます。

変えるべきもの―

社員が主体的に考え行動できる企業風土を

一方、「変えるべきもの」として、トップダウン型の組織風土の見直しに取り組んでいます。ビジョンの実現に向け、社員一人ひとりが何をすべきかを主体的に考え、行動できる企業風土を醸成するために、この1年間で様々な施策を推進しました。

その1つが、社内取締役5名が全76拠点を回り、社員と対話する「オープンコミュニケーションミーティング」です。これまでに123回実施し、社員からは合計1,182件もの質問・意見・提案が寄せられました。私自身も23回にわたり拠点を訪問する中で、多くの社員が自らの考えを率直に伝えてくれたことに、大きな手応えを感じました。会社の将来を真剣に考えるその姿に頼もしさを感じると同時に、社員が自律的に行動する組織が着実に醸成されつつあると実感しています。寄せられた声を基に、短時間勤務制度の利用可能期間の延長など、3つの制度を新たに導入・変更し、働きやすい環境づくりにもつなげました。今後も社員とのコミュニケーションを深め、従業員エンゲージメントの向上を図っていきます。

また、ボトムアップ型の挑戦を促す取り組みも進めています。住宅事業本部では、若手社員による一戸建住宅の企画設計コンペを開催しました。従来の企画設計は全国一律のルールに基づいていましたが、コンペでは地域の特色やニーズを取り入れた柔軟なアイデアが生まれ、最優秀作品を実際に建築・販売したところ、好評を得て完売しました。この成果が中堅層にも良い刺激となり、奮起する姿が見られました。更に、木材輸出事業における北米駐在員の社内公募には14名の応募があり、社員の意欲の高まりを実感しています。

事業部間連携の強化も、課題の一つです。資材事業本部と住宅事業本部は、事業内容も文化も異なりますが、枠を超えて連携を深めることでシナジーを発揮し、新たな商機を見出せると考えています。75周年記念企画として実施したグループ横断の改善提案・新規事業アイデア募集には、合計111名から49案が寄せられました。最優秀賞を獲得したAI積算システムのアイデアは、デジタルネイティブ世代ならではの新規性と現実性を兼ね備えており、現在、事業化に向けて取り組んでいます。

また、月に一度、役員同士のコミュニケーションを促し、シナジー創出を目指す「イノベーションプロジェクト」も進行中です。顧客紹介など、セグメント間での連携によって新たなビジネスも生まれ始めています。こうした変化を役員層から現場の社員へと波及させ、よりオープンな組織風土を構築していきます。

「成長と進化」を加速する新たな中期経営計画

事業ポートフォリオの最適化に向けて投資を着実に実行

2025年3月期の売上高は、2,380億円の計画に対して2,430億円となりましたが、営業利益は46億円、親会社株主に帰属する当期純利益は28億円と、いずれも計画を下回りました。

しかし、「成長と進化」に向けて2024年3月期から取り組んできた事業ポートフォリオの最適化については、着実に進めることができました。特にM&Aや研究開発等の新規事業投資については、当初計画の100億円を上回る110億円を投じて、様々な手を打ってきました。

「コア事業の深化」については、ウッドファースト(株)の敷地に集成材の材料となるラミナを生産する新工場を建設しました。建築物木材利用促進協定の締結先である大倉工業(株)が新設する工場で集成材に仕上げ、西日本を中心に供給拡大を図っていきます。木質内装建具を製造する(株)アルボレックスにも新工場を建設しました。既存工場から生産機能を移管・補強し、生産ラインの再構築によって生産性の向上につなげるとともに、集合住宅用建具の製造といった新たな取り組みも見据えています。また、製材機能とプレカット機能を拡充し、国産木材の取引拡大につなげていくため、ヒノキの製材事業を手掛ける(株)かつら木材商店と(有)きのくに林産加工をグループに迎えました。

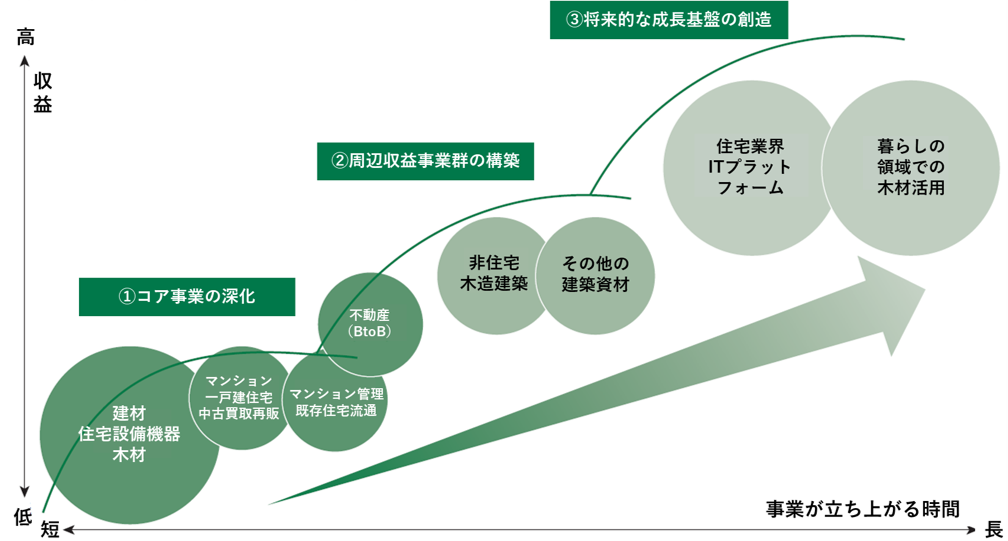

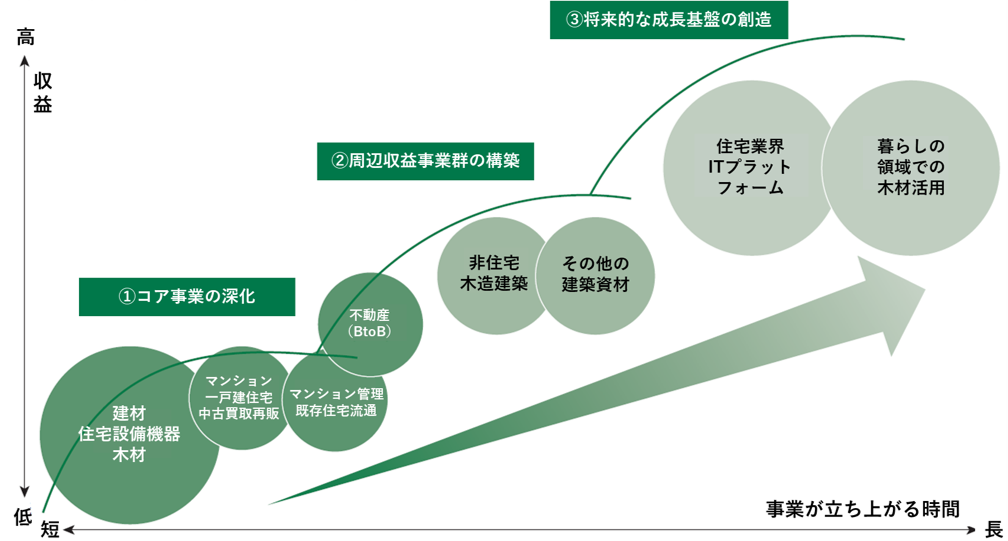

中長期の事業ポートフォリオの最適化

激変する外部環境を踏まえて新たな中期経営計画を策定

外部環境に目を向けると、人口減少によって国内の新築住宅市場は縮小していくと予想されます。住宅価格の高騰や金利の上昇等が住宅取得マインドに与える影響も懸念されます。また、海外における環境規制の強化や米国の関税政策により、輸入木材相場の不透明感も増しています。

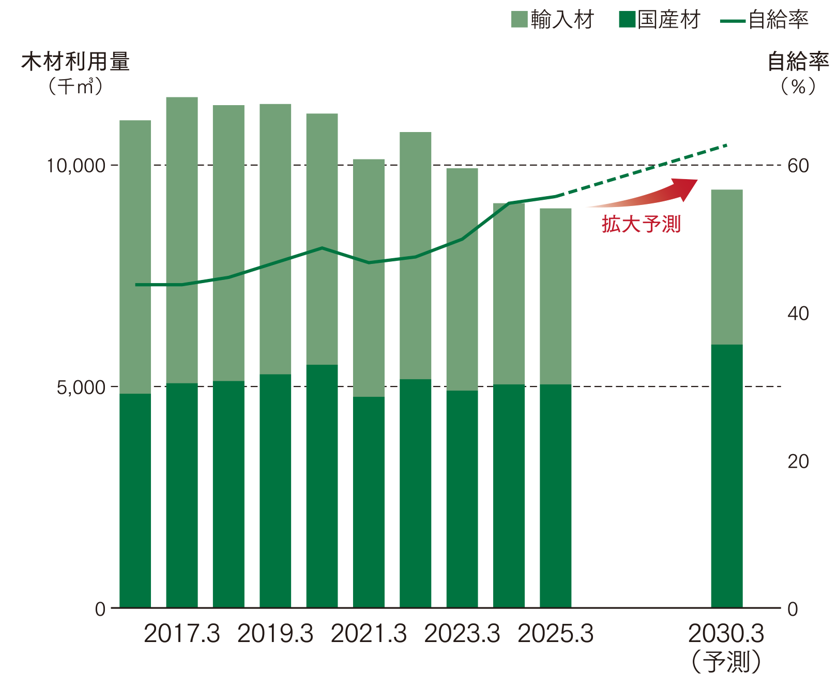

一方、確実に成長が見込まれる分野もあります。住宅・建築物の木造率は、住宅・非住宅市場ともに上昇傾向にあり、木造建築物市場は今後も安定的に推移すると予測しています。加えて木材自給率は継続的な上昇傾向にあり、国産木材市場の拡大が見込まれます。為替の影響で価格競争力も高まり、直近の建築用材の木材自給率は55%を超えています。

新築分譲マンション価格の高止まりを背景に、中古買取再販市場の成長、更に中長期的にはマンションストック数の増加による修繕工事市場の拡大も期待できます。また、国を挙げてZEH等の省エネルギー住宅の普及・拡大が進む中、省エネ・創エネ・蓄エネ等のエネルギー関連商品の需要も高まると予想しています。

こうした外部環境の変化及び2025年3月期の業績を踏まえ、2026年3月期を最終年度としていた「中期経営計画2023」をアップデートし、新たに2026年3月期から2030年3月期までの5カ年を計画期間とする「中期経営計画Road to 2030」を策定しました。同計画のもとで、成長期待の高いマーケットに対して重点的に経営資源を投下し、当社グループの強みを生かした施策を推進していきます。

当社グループの強みとは、75年の歴史の中で培ってきた「安定的な供給体制と豊富な顧客基盤」「専門性の高い人材とイノベーション力」「木材活用による脱炭素社会への貢献」です。これらをベースに、各事業で競争優位性を発揮していきます。

住宅・建築物における木材利用量の推計

※ 国土交通省「建築着工統計調査」、林野庁「木材需給表」の製材用材・合板用材の自給率及び「森林・林業基本計画」内の「用途別の利用量の目標」における自給率を参照して当社試算

多様な成長ドライバーを軸とした既存の枠組みを「超える」ための戦略

「中期経営計画Road to 2030」では、事業戦略を推進する上で、「超・新築」「超・物流」「超・領域」の3つのキーワードを掲げました。「超」という文字には、「能力を超える」「枠組みを超える」「期待を超える」という3つの意味を込めています。社員一人ひとりがリミッターを外して成長を続け、既存のビジネスに固執せず革新的な事業に挑戦していく。そして、お客様や取引先様の期待にこれまで以上に応えていく。こうしたマインドセットを社員と共有することを目的として、「超」という文字を用いています。現状を超える新たなビジネスは、事業部間の壁を取り払い、自前主義からも脱却した先にあります。より柔軟な発想のもと、成長領域で当社グループの強みを更に発揮するべく、3つのキーワードに対して明確化した7つの成長ドライバーを軸に、様々な施策を進めていきます

「超・新築」では、「非住宅木造建築」「国産木材の供給」を主要な成長ドライバーとして掲げています。「非住宅木造建築」では、近年需要が高まっている商業施設等の木造化や内装木質化に注力していきます。この取り組みを加速させるためには、「国産木材の供給」が鍵となります。調達から商品提案、販売までの一貫体制を生かして供給力を強化し、木造化・木質化を推進します。同時に、輸送時のCO₂排出量も輸入木材より大幅に削減でき、環境負荷軽減にも貢献します。「超・物流」では、グループシナジーによるエネルギー関連商品の供給拡大や、全国の物流拠点を活用した配送の効率化、物流DX等を推進していきます。

これらの成長ドライバーは、いずれも当社グループのコア事業領域または周辺領域に位置しており、施策の推進によってオーガニックな成長が見込まれます。これは、当社グループには依然として高い成長ポテンシャルがあることを示しています。2030年3月期には、「超・新築」と「超・物流」の施策によって売上高550億円、営業利益30億円の創出を目指します。

更に、「超・領域」として、現在の事業ドメインを超え、無垢国産木材のコンポーネント展開や、AIを活用した流通プラットフォームの構築に挑戦していきます。これらは、2030年より更に先を見据えた次代の中核となり得る事業であり、この実現によって当社グループは飛躍的な進化を遂げられると考えています。

売上高と配当の「過去最高水準」を更新し続けることを目指す

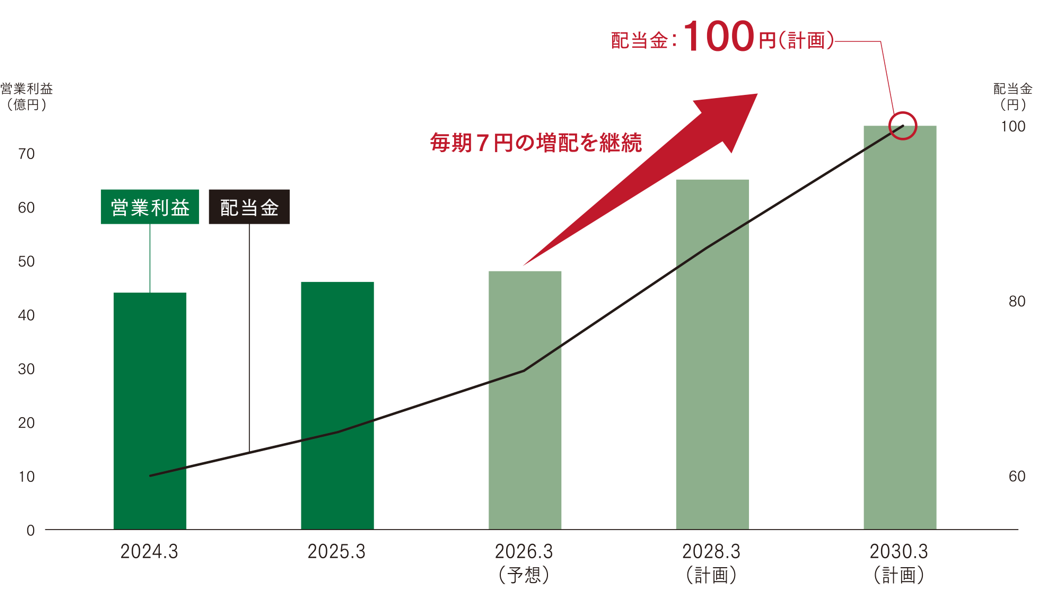

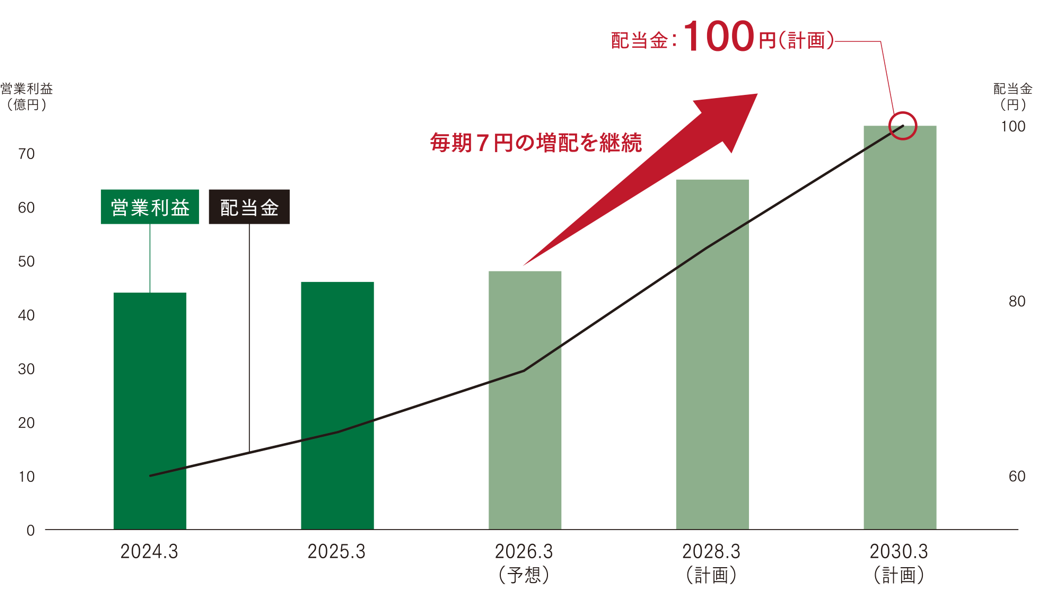

2030年3月期の定量目標として売上高3,000億円、営業利益75億円、親会社株主に帰属する当期純利益45億円を掲げました。また、計画期間中の投資活動を踏まえ、事業の本業による収益性を示すEBITDAを主要な財務指標の一つに設定し、2030年3月期には100億円とすることを計画しています。

2026年3月期は、売上高2,600億円を目指します。当社グループの過去最高の売上高は、1995年3月期の3,138億円ですが、これは旧会計基準に基づく数値であり、木材市場事業の売上高を現行の会計基準に照らすと、実質は約2,500億円となります。つまり、売上高2,600億円という今期目標は、過去最高水準への挑戦となります。本計画期間中は、常に過去最高の売上高を更新し続けることを目標に、更なる高みへの到達を目指します。

株主還元については、維持または増配を基本とする累進配当を導入しています。計画期間中は継続的に毎期7円の増配とし、最終年度の2030年3月期は100円の配当とする計画を発表しました。

本計画で掲げた定量目標や株主還元を実現するために、新しいキャッシュ・アロケーションを示しました。キャッシュ・フロー及び資金調達を原資として、株主還元に50億円以上、新規事業投資に145億円以上、既存事業の成長投資に120億円以上を充てる計画です。

配当目標

人的資本経営の加速と次世代リーダー育成体制の強化

更に、本計画においては、未来の事業を構想するプロジェクトも予定しています。次世代を担う経営幹部候補が集まり、100年企業に向けて将来の成長基盤となり得る事業構想を練るという取り組みで、従来の研修とは異なる経験を通じて人材の成長を後押しする狙いもあります。未来を創る「事業」と「人材」を同時に育てるプロジェクトとして早期に立ち上げ、軌道に乗せていきます。

社員の自律的なキャリア形成を支援するため、タレントマネジメントシステムも導入しました。与えられた仕事をこなすだけではなく、当社グループで何を成し遂げ、どう成長したいのかを考えてもらい、その意思を尊重した挑戦の場を提供したいと考えています。

このほか、挙手型自己啓発講座を開講し、事業戦略を実現するために必要な人材の育成を図っています。定期的なサーベイを通じた「エンゲージメントの向上」、そして「DE&I」と「健康経営」も着実に推進し、戦略の実行力を高めていきます。

事業を通じた社会課題の解決を加速

事業の拡大によって温室効果ガス排出を削減していく

当社グループの事業活動は、社会全体の温室効果ガス排出量の削減に貢献するものです。たとえば、国産木材製品の流通拡大や、住宅事業における木造住宅の供給、ナイスユニテック(株)及び(株)ウッドエンジニアリングよる非住宅木造建築の推進は、木材による炭素の固定化により、社会の炭素貯蔵量の増加に寄与します。また、太陽光発電システム等のエネルギー関連商品やZEHの供給は、住宅の利用時におけるCO₂排出量の削減につながっています。

自社の温室効果ガス排出量(Scope1・2)については、削減を進めたことに加え、社有林のCO₂吸収量とオフセットすることで、前期から既にカーボンニュートラルを達成しています。2030年に向けた環境目標には、Scope3を含む当社グループのサプライチェーン全体におけるカーボンニュートラルの実現を掲げています。調達から製造・物流、更には施工までを一気通貫で管理・運営できる独自のビジネスモデルを構築していることが、こうした高い目標設定を可能にしています。まさに、事業の成長がそのまま環境貢献につながるという構造です。私たちはその構造的強みを自覚し、環境目標の達成に向け、使命感をもって取り組んでいきます。

これからも「なくてはならない企業」であり続けるために

中期経営計画の達成、そして企業理念の実現に向けて、私が果たすべき役割は、「組織の先頭を走り続ける」ことだと考えています。私はよく幹部に、「一将たる自らが立ち止まれば組織は止まり、全力で走れば組織も動き出す。将たるあなたの立ち振る舞いで勝負が決まる」と話しています。この言葉を口にするたびに、私自身も改めて社長として全力で走り続けねばならないと、覚悟を新たにしています。

お客様に豊かな住まいと暮らしを提供し、同時に社会課題の解決にも貢献できる当社グループの事業は、かけがえのない価値を有すると考えています。だからこそ、その価値を更に高めていくために、社員一人ひとりがこれまで以上に成長し、力を合わせて新たな挑戦に取り組める組織へと変化させていく必要があります。この変革を成し遂げることで、お客様や取引先様、仕入先様、そして社会にとって「なくてはならない企業」となることを目指します。